天下西湖三十六,就中最好是杭州。一点不错,难诗难画的杭州西湖之所以有教天下人倾倒的魅力,是因为她除了俏丽的风姿,还有深厚的文化。

杭州西湖

苏堤春晓、曲苑风荷、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰夕照、双峰插云、南屏晚钟、三潭印月——这是最早的西湖十景,几乎家喻户晓。十个景点基本都围绕西湖而分布,各有其独特的魅力。

西湖十景起于南宋,南宋建都临安,即今日之杭州,当时达官贵人、学士文人,无不歆羡西湖。人们嬉游逸乐,流连徜徉于美丽的湖山之间,西湖成了销金锅儿。《西湖游览志》中称“南渡后,堤桥成市,歌舞丛之,走马游船,达旦不息。”可见南宋时期的繁荣与悠闲。就在此时,为了游乐观赏,当时的画家以工笔描绘西湖各处的景色,并用一些雅致的词句题为画名。由画图而至真景,于是便有“西湖十景”之说。

西湖导游图

西湖十景最早见于南宋文人祝穆的《方舆胜览》:“近者画家称湖山四时景色最奇者有十,曰:苏堤春晓、麯院风荷、平湖秋月、断桥残雪、柳浪闻莺、花港观鱼、雷峰落照、两峰插云、南屏晚钟、西湖三塔。”南宋灭亡后进入元朝,西湖十景一度冷落萧条,景目所指景点,或徒有虚名,或旧迹难觅。

后来清朝的康熙和乾隆两朝皇帝都多次南巡到杭州,舞文弄墨,分别为“西湖十景”题词题诗,当地官员将皇帝墨宝分别镌刻于景碑碑石的阴阳两面,至此。西湖十景景名更广为人知。

事实上,杭州的景色远不止于西湖十景。除此之外,杭州还有钱塘十景、西湖十八景等,但都没有西湖十景出名。

西湖景色古画

诗人李一氓在《西湖十景》后记中对老的西湖十景有所评价:

这些景,老实说,其中有的是一般性的,不一定西湖才有。如平湖秋月,只要是湖,都能题上平湖秋月这样一景。如柳浪闻莺,只要有柳在水边,也就能题上柳浪闻莺这一景。至于双峰插云,只要有两个山峰大体一般高,位置相距不太远,也同样可以题这样一景。有个酒馆(曲院),面临一个小荷塘,未尝不可照样题做“曲院风荷”。特殊为西湖所独有的,不过是雷峰、苏堤、南屏、三潭、断桥几处……最突出、最容易指实的恐怕只是一景,不论春、夏、秋、冬,都在那里,一看即知,就是三潭印月。

李一氓先生是为重版的明清版画《西湖十景》写的后记。文中实话实说,诚属可贵。文章写于何时,已很难考证,想必是在改革开放以前。因为,经过八十年代以后数十年的建设,西湖十景逐渐回复了鼎盛时的风采。就连毁于一旦的雷峰塔,也在新千年的钟声中奠基重建。

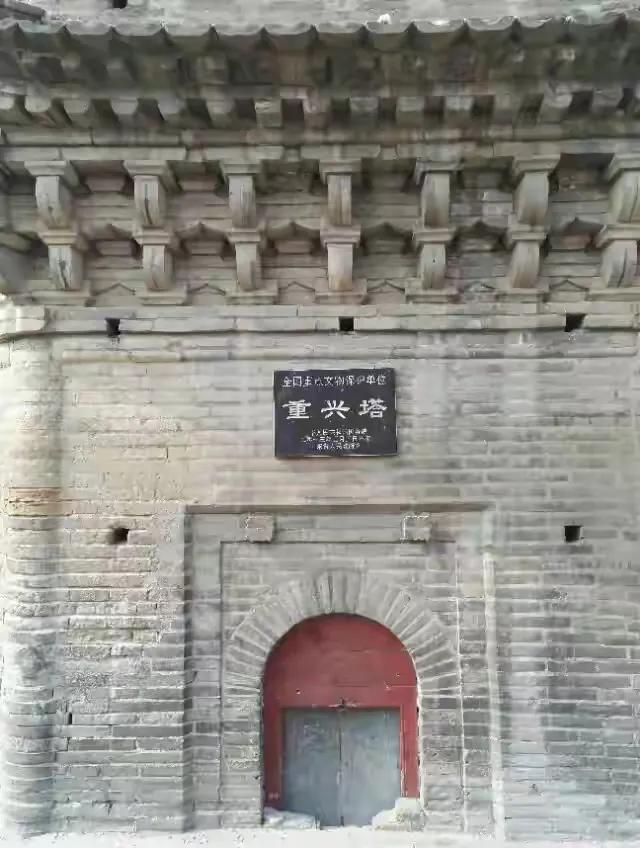

雷峰塔

雷峰塔重建,使西湖十景文化得以完善和延续,从另一个角度看来,雷峰塔既是老景,也是新景,在此我将特别予以着墨。

雷峰塔是一个浪漫而凄美的地方,因《白蛇传》故事而愈发闻名,算是西湖众多古塔中最为著名也最为风流的一塔,可惜在1924年9月25日倒塌,此景名存实亡,只存遗址供人凭吊,那些断壁残垣一直令游人心痛惋惜。

雷峰塔建于宋开宝八年(975),钱俶为庆贺王妃黄氏生子,在夕照山建塔,称黄妃塔,俗称雷峰塔。塔倒之后,重建与否一直争论不休。有人说,倒塌的雷峰塔是白娘子的解脱,重建会伤害那段人妖爱情的美好传说。也有人说,雷峰夕照是西湖十景之一,塔倒是十景的残缺,应该重建。相左的观点确实难以取舍。

事实上,白娘子破塌的故事是在塔倒以后才由文人们杜撰的,当年执笔的人可能不会想到他们的故事会影响到政府的决策。

倒塌前的雷峰塔

雷峰塔重建工程启动于1999年,2002年10月25日在原址上竣工落成。新塔的塔基部分即是古塔的遗址,那垒垒塔砖依然诉说这古塔千年的历史。

西湖十景是杭州的风景,也是杭州的地名,更是西湖的灵魂。这十处成了客游杭州必去的地方。

【链接:西湖十景

苏堤春晓

苏堤南起南屏山麓,北到栖霞岭下,全长近三公里,是西湖里一道妩媚的风景线。

苏堤筑于北宋元祐五年(1090年),当时苏东坡为杭州刺史,为改善西湖环境,疏通城内大小河道,以利漕运,动工疏浚西湖,将疏浚挖出的西湖泥堆筑成了堤,堤上有六座拱桥,自南向北依名为映波、锁澜、望山、压堤、东浦和跨虹。后人为了纪念苏东坡治理西湖的功绩,将该堤命名为苏堤。

苏堤春晓

曲院风荷

曲院风荷位于西湖西北隅,濒临岳湖、西里湖,与苏堤遥遥相望。原称“麯院风荷”,是康熙御笔改成“麯”为“曲”。

麯院原系南宋年间酿制官酒的作坊,当年近岸湖面种植荷花,每逢夏日,和风徐来,荷香与酒香四处飘逸,令人不饮亦醉。公园内大小荷花池中栽培了上百个品种的荷花,水面上架设了造型各异的小桥。人从桥上过,在荷花荷叶中穿行,人倚花姿,花映人面,十分美妙。

曲院风荷

平湖秋月

平湖秋月在白堤西端,孤山南麓,濒临外西湖。最初并无固定的景点位置,而以泛舟湖上流览秋夜月景为胜,明万历年间的西湖十景木刻版画中,《平湖秋月》一图也仍以游客在湖船中举头望月为画面主体。

现在的平湖秋月景址,是康熙三十八年(1699)后才确定下来的。经逐年翻建、扩建,形成了一片狭长的沿湖园林,遍植四季花木,点缀假山叠石,亭台楼阁错落其间,更加宜赏月,宜品茗,宜休闲。

平湖秋月

断桥残雪

断桥位于白堤东端,早在唐朝,桥已建成,现存的是1921年重建的拱形独孔环洞石桥。桥东有康熙御题景碑亭,亭侧建水榭,题额“云水光中”,青瓦朱栏,飞檐翘角,亭与桥构成西湖东北隅一幅古典的画图。

每当瑞雪初晴,站在宝石山上眺望,桥的阳面已冰消雪化,所以向阳面望去,雪残桥断;而桥的阴面却还是白雪皑皑,故从阴面望去,断桥不断。

断桥的名字与民间故事《白蛇传》中缠绵悲怆的爱情故事联系在一起。白娘子与许仙相识在此,借伞定情,后又在此邂逅,给游客以无尽追思。

断桥残雪

柳浪闻莺

柳浪闻莺地处西湖东南隅湖岸,占地约二十一公顷,前身是南宋御花园聚景园。今日柳浪,早已由当年帝王御花园,演变为百姓的大乐园。

柳浪闻莺以青翠柳色和婉啭莺鸣为景观基调,在湖边长达千米的堤岸上和园路主干道路沿途栽种垂柳及狮柳,醉柳,浣沙柳等特色柳树。柳岸及湖光山色构成富于层面次,变化生动的图景。

柳浪闻莺

花港观鱼

花港观鱼公园位于苏堤南段以西,在西里湖与小南湖之间的一块半岛上。南宋时,内侍官允升曾在离这里不远的花家山下结庐建私家花园,时称卢园,又以地近花家山而名以花港。

清康熙三十八年(1699),玄烨驾临西湖,照例题书花港观鱼景目,用石建碑于鱼池畔。后来乾隆下江南游西湖时,又有诗作题刻于碑阴,诗中云:花家山下流花港,花著鱼身鱼嘬花。

花港观鱼

雷峰夕照

雷峰山位于净慈寺前,为南屏山向北伸展的余脉,山巅曾有吴越时建的雷峰塔,1924年倒塌,直到新世纪重建,才再现风光。

新雷峰塔在外形上努力体现唐宋时期的佛塔风格,高71.68米。登上顶层俯瞰,西湖全景尽收眼底。与它遥相对望的是美丽的保俶塔,远远看去,应了杭州流传的那句老话:“湖上两浮屠,雷峰如老衲,宝俶如美人”。

雷峰夕照

双峰插云

双峰指南高峰、北高峰,峰顶南宋时各有古塔一座,每逢云雾低横之日,峰形隐晦而塔尖分明,因以名景。南宋时,称“两峰插云”,清康熙帝改题为“双峰插云”,建景碑亭于洪春桥畔。

南高峰临西湖,峰高257米,登上山巅向东俯瞰,西湖全景历历在目。北高峰海拔314米,是灵隐寺的坐山,从寺西侧上山,盘折回绕三十六弯,沿途山溪清流回转,有古诗赞曰:一路松声长带雨, 半空岚气总成云。

双峰插云

南屏晚钟

南屏晚钟,是西湖十景中问世最早的景目,北宋画家张择端曾经画过《南屏晚钟图》。后周显得元年(954),吴越国主钱弘叔在南屏山麓建佛寺慧日永明院,后来成为与灵隐寺并峙于南北的西湖两大佛教道场之一的净慈寺。

南屏山山岭由石灰岩构成,山体多孔穴,峰立若屏障。每当佛寺晚钟敲响,传到山上,与岩石洞穴形成共振,产生共鸣效应,钟声飞向西湖上空,直达彼岸,碰上对岸的葛岭,回音迭起。

南屏晚钟

三潭印月

三潭印月岛又名小瀛洲,面积约七公顷,从空中俯瞰,岛上陆地形如一个特大的“田”字,呈现出湖中有岛,岛中有湖景色。明万历三十五年(1607),钱塘县令聂心汤取湖中葑泥在岛周围筑堤坝,初成湖中湖,作为放生之所。后人在岛南湖中建造三座瓶形小石塔,称为“三潭”。清初岛上又加营建筑曲桥,堂轩,复经清光绪间退休将领彭玉麟在此营造别墅,小瀛洲初具风貌。

三潭印月

三潭印月的美景,国家将它放在了钱币上。最先是七十年代末的1元外汇兑换券,然后是第五套人民币的1元纸币的背面图案。

邹城好玩不收费的景区有哪些?

邹城好玩不收费的景区有哪些?  邹城一日游必去景点

邹城一日游必去景点  十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味

十大长沙旅游必买特产,可以打包带走的长沙美味  东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?

东莞必买的十大特产排行榜,东莞腊肠,您品尝过没有?  保定——龙潭湖自然风景区

保定——龙潭湖自然风景区  淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆

淮安有什么好吃 :分享十大人气餐馆  江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?

江西上饶县四个值得一去的旅游景点,看看你错过了没有?  南沙景点大全,旅游景点分享

南沙景点大全,旅游景点分享